導航

導航

來源于bioSeedin柏思薈,作者迷迭香

繼2019年年底新冠疫情爆發以來,全球確診以及死亡人數直線攀升。盡管我國展開了嚴格的防疫措施,但疫情依舊時不時出現復發跡象。近日,成都市郫縣區新冠患者的確診,再度引起大家的關注。在此情形下,新冠疫苗的上市更顯得尤為重要。

據澎湃新聞相關報道,目前研發進度較快的國產新冠疫苗已有14款,處于3期臨床并上市在即的已有6款,其中研發團隊包括軍事科學院與康希諾、武漢生物制品研究所、北京科興生物、國藥中生北京公司、中科院等(如圖所示)。

目前,最引人注目的便是國藥集團研發的新冠滅活疫苗。據公開數據,12月9日,阿聯酋衛生和預防部發表聲明宣布,已對國藥集團中國生物北京生物制品研究所提交的3期臨床試驗數據進行了復核,并“正式注冊”。

包含來自125個國家的3.1萬名志愿者的臨床實驗顯示,這款中國生產的新冠病毒滅活疫苗對抗病毒感染的有效性為86%,中和抗體轉陽率為99%,能100%預防中度和重度的新冠肺炎病例。而且相關研究沒有發現疫苗存在嚴重的安全隱患。

盡管還沒有給出3期臨床試驗的詳細結果,以及不確定這是否為該疫苗最終的總體效力數據,但毫無疑問的是,國藥的疫苗成為了緊隨輝瑞/BioNtech的mRNA疫苗(95%,已在英國批準上市)、Moderna的mRNA疫苗(94.5%)、牛津/阿斯利康的腺病毒載體疫苗(70.4%)、俄羅斯疫苗(92%)之后,全球第五個公布三期臨床試驗有效率數據的疫苗,且數據遠超50%的獲批基準線。

在此之前,國藥和科興的滅活疫苗便已在阿聯酋、約旦、秘魯、阿根廷、埃及、巴西等15個國家開展了3期臨床試驗;而中國新冠疫苗也已與巴西簽訂了6000萬劑的訂單。

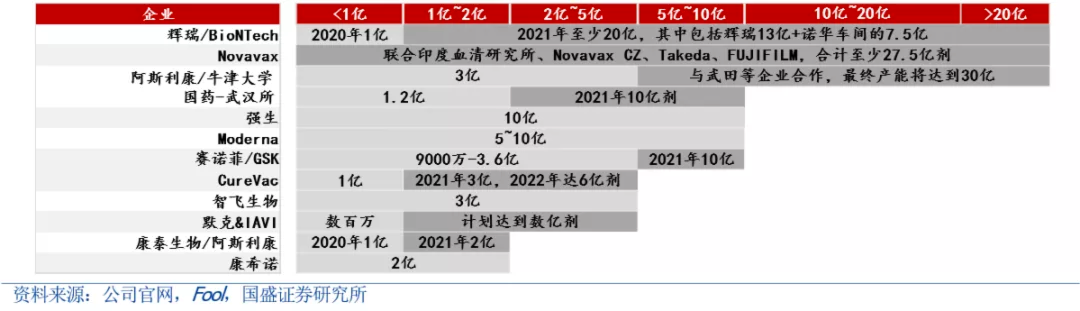

新冠疫苗產能規劃

12月4日,科研攻關組疫苗研發專班專家組副組長、中國工程院院士王軍志在第八次世界中西醫結合大會做《新冠肺炎疫苗和藥物研發進展》發言時表示,“年內將有6億支滅活疫苗獲批上市”。

新冠疫苗能否突破生產運輸難題,面向群眾?

隨著多國制藥公司研發的新冠疫苗進入后期試驗階段,各國相繼開始準備接種計劃。然而,從在工廠生產到注射到人體,新冠疫苗還有一個必須的環節,即儲存運輸。

這需要多種不同供應鏈之間的協同運轉,不僅僅需要嫻熟的疫苗生產技術,還需要大量的外包材料,如玻璃瓶、橡膠塞、紙標簽等等。如果其中任何一個環節出點問題,最終的疫苗產品都將被延遲。

難題01

疫苗玻璃瓶短缺

事實上,在新冠疫苗即將量產之際,裝載已出現緊缺跡象。6月16日,《華爾街日報》網站就已發出警示:全球性的玻璃短缺已經出現。即使新冠疫苗真的被研發出來,也無法及時有效地被運往世界各地。

疫苗屬于化學制劑,一旦與玻璃瓶發生化學反應,就會被污染,安全隱患堪憂。因此疫苗所用的玻璃瓶并非普通的玻璃瓶,而是化學性能穩定、耐水、耐酸的藥用玻璃。按耐水性由低到高,藥用玻璃可分為:鈉鈣玻璃、低硼硅玻璃與中硼硅玻璃。

目前,美國、歐洲等國均已經強制要求所有注射制劑和生物制劑使用中硼硅玻璃包裝(中性硼硅玻璃長期被德國肖特、美國康寧、日本NEG三大企業壟斷)。我國藥用玻璃制品目前正在從以鈉鈣玻璃和低硼硅玻璃為主向中硼硅玻璃過渡。

難題02

冷鏈運輸

目前,國際上進展較快的輝瑞和Moderna公司研發的都是mRNA疫苗,即使核糖核酸疫苗,其對溫度條件有著嚴苛的要求。其中,輝瑞公司的疫苗必須保持在零下70攝氏度的環境下,目前在尚沒有足夠的超冷低溫冷柜設施的背景下,大量的干冰成為替代方案。

輝瑞開發了一種特殊的恒溫盒,利用干冰可以將疫苗儲存10天。棘手的是,在國際貨物運輸中,干冰被列為危險品,德國漢莎航空警告,干冰降低了飛機運輸疫苗的能力,機上存放干冰數量有限制,一般在500至1000公斤以內。

據相關報道,復星醫藥已經在我國機場附近建設零下70攝氏度冷藏庫,疫苗從國外進口抵達中國后,將第一時間儲存進冷庫,由國藥控股負責冷鏈運輸,保證在零下70攝氏度的條件下運到全國各地的接種點,接種點則將配備醫療級的深冷冰箱;在使用方面,mRNA疫苗可以在2攝氏度至8攝氏度環境下放置5天。

但值得注意的是,與需要零下70度冷鏈運輸的mRNA疫苗相比,我國利用“古典”滅活技術做成的中國疫苗,幾乎是人類歷史上使用時間最長的疫苗類型,現有的冷鏈技術足以輕松應對,這對幾乎沒有能力負擔mRNA疫苗所需的冷鏈運輸的低收入國家們,具有極大的吸引力。

全國客戶服務電話

0411-62910999

全國客戶服務電話

0411-62910999